支払督促とは?制度の概要や活用のポイントを弁護士が解説

この記事を書いたのは:川村将輝

支払督促とは?

支払督促は、金銭や有価証券の一定の給付を求める場合に、裁判所を通じて迅速かつ簡易に請求を行う手続きです。通常の訴訟と異なり、口頭弁論や証拠調べを経ずに、書面のやり取りのみで進行します。これにより、時間と費用を節約しながら債権回収を図ることが可能です。

支払督促は、特に以下のようなケースで利用されています:

- 中小企業の経理担当者:取引先からの売掛金の未払いが発生した場合。

- フリーランス・個人事業主:クライアントからの報酬未払いが続いている場合。

- 個人間の貸し借り:友人や知人への貸付金が返済されない場合。

ただし、支払督促は金銭や有価証券の請求に限定されており、物の引渡しや特定の行為を求める場合には適用されません。

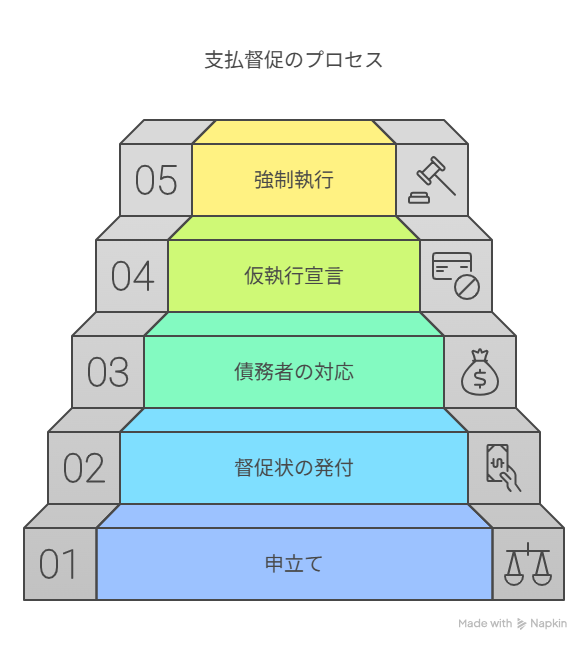

支払督促の手続きと流れ

支払督促の手続きは、大きく次のようなステップで進行します。

1.裁判所による督促状の発付:申立内容に問題がなければ、裁判所は債務者に対して支払督促状を送付します。

2.申立て:債権者が債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、支払督促の申立書を提出します。この際、請求の内容や金額、債務者の情報などを明記します。

3.債務者の対応:債務者は、督促状を受け取ってから2週間以内に以下のいずれかの対応を取ることができます。

- 支払い:請求内容を認め、指定された金額を支払う。

- 異議申立て:請求に異議がある場合、異議申立書を裁判所に提出する。

- 無視:何も対応しない。

4.仮執行宣言の申立て:債務者が2週間以内に異議を申し立てない場合、債権者は仮執行宣言の申立てを行うことができます。これにより、強制執行が可能となります。

5.強制執行:仮執行宣言が付与された後も債務者が支払わない場合、債権者は強制執行の手続きを進めることができます。

異議申立てがあった場合の対応

支払督促の手続きを進めている中で、債務者(相手方)から異議申立てがあった場合には、その時点で支払督促手続は終了し、自動的に通常訴訟へと移行します。異議申立ては、督促状や仮執行宣言付き支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に行う必要がありますが、この期間内に異議が提出された場合、強制執行に進むことはできません。

通常訴訟に移行すると、裁判所での口頭弁論が必要となり、債権者(申立人)は、改めて訴状を提出し、証拠を提出するなどして自身の請求を立証していく必要があります。ここで重要になるのが、「請求の根拠となる証拠の有無」です。契約書、注文書、納品書、請求書、支払期日を示すメールやメッセージのやり取りなど、債務の成立を客観的に示す資料が求められます。

また、通常訴訟は支払督促とは異なり、当事者同士の主張と証拠を突き合わせて裁判所が判断を下すため、証拠の不備や立証の困難さによっては、債権者の請求が棄却される可能性もあります。相手方が計画的に支払いを回避している場合や、法律的に争う姿勢を見せている場合には、専門的な知見と手続の経験を有する弁護士への依頼を検討すべき場面です。

なお、異議申立てによって通常訴訟に移行したとしても、当初の支払督促の内容は無効になるわけではありません。訴訟においても同じ請求趣旨を維持し、必要に応じて和解や判決を通じた解決を図ることができます。

支払督促でよくある失敗と注意点

支払督促は比較的手軽な法的手段として注目されていますが、実際の申立てや運用の場面では、いくつかの典型的な失敗や注意すべきポイントがあります。以下に代表的な例を紹介します。

まず、債務者の住所が不明確であるケースです。支払督促の申立ては、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に行う必要があります。申立書に記載する債務者の住所に誤りがあったり、転居先が分からないままだと、送達ができず、手続き自体が進みません。住所が曖昧な場合には、個人の場合戸籍の附票や住民票の除票、法人の場合は登記簿謄本などで事前に調査を行う必要があります。

次に、請求内容が曖昧であることも問題になります。請求金額に端数があったり、遅延損害金の算出根拠が不明確だったりすると、裁判所から補正を求められる場合があります。申立書には、請求の発生原因(契約内容や取引の概要)、金額、支払期限を明確に記載しましょう。

また、債権が時効にかかっている場合にも注意が必要です。例えば、商取引に基づく代金請求権であれば5年、個人間の貸金であれば原則10年で時効となります(令和2年の民法改正後)。時効期間が経過しているにもかかわらず支払督促を行っても、相手方が異議を出せばその時点で請求は無効になります。

さらに、異議申立てへの備えが不十分であると、思わぬ形で通常訴訟に巻き込まれることになります。「支払督促ならすぐ回収できる」と安易に考えず、異議を出された場合のシナリオまで見越して、証拠の整理やスケジュール管理を行うべきです。

最後に、「請求前の段階での準備不足」も典型的な失敗です。特にフリーランスや小規模事業者の場合、口頭やチャットだけで取引を進めてしまい、いざトラブルになったときに契約書などの証拠が何も残っていないというケースが目立ちます。支払督促を申し立てる段階になって、初めて「証明できるものがない」と気づくことのないよう、日常の取引から証拠保全を意識しましょう。

支払督促は自分でできる?弁護士に依頼する判断基準

支払督促は、裁判所に出向くことなく申立てができ、また通常の訴訟手続きに比べて簡易であることから、「自分でできそう」と考える方も少なくありません。たしかに、債権の額が小さく、証拠関係が明確で、相手方が異議を出してこない可能性が高いケースであれば、自力で申立てることも選択肢の一つです。

自分で行うメリットとしては、弁護士費用を節約できる点が挙げられます。数万円程度の小額債権であれば、支払督促手数料(請求額の1%)と郵券代のみで対応可能です。また、実際に自分で裁判所のウェブサイトから書式を取得し、郵送やe申立てで手続きすることもできます。

しかし一方で、自力申立てにはリスクも伴います。

たとえば、送達先の誤記、請求金額の計算ミス、申立書の記載不備といった形式的なミスによって、補正を繰り返すことになり、時間と労力がかかることがあります。また、異議申立てがあった場合には通常訴訟への移行に対応しなければならず、この段階で弁護士に依頼するとなると、最初から依頼しておけばよかったという後悔につながることもあります。

弁護士に依頼した場合、書類の正確な作成と迅速な提出が期待できるほか、異議申立て後の訴訟手続も一貫して対応してもらえます。さらに、相手方との交渉や、場合によっては和解の提案も含め、柔軟な対応が可能となります。弁護士費用は、請求額にもよりますが、一般的には着手金が5万円〜10万円程度、成功報酬が回収額の10〜20%程度となっていることが多いです。

依頼すべきかどうかの判断基準としては、以下のような点が参考になります。

- 相手方が法人で、争ってくる可能性がある場合

- 今後も継続的な取引があるため、法的手続きに慎重である必要がある場合

- 時効期間が迫っており、迅速に対応したい場合

弁護士に依頼することで、単なる債権回収にとどまらず、契約書の見直しや、今後のリスク管理に関するアドバイスも受けることができます。

支払督促対応を通じて企業が得られる学びと体制整備

支払督促を経験することは、単なる債権回収の手段にとどまらず、企業経営や業務フローの改善にもつながります。

契約・請求の文書化の重要性

未収金が発生する背景には、「契約書がない」「合意内容が曖昧」「支払期日が不明確」といった、そもそものリスク管理の甘さが見られます。支払督促を機に、以下のような体制整備を検討するとよいでしょう。

- 契約書の標準化

- 電子メール・メッセージによる合意の記録化

- 請求書の発行・送付のルール化

- 督促対応マニュアルの整備

顧問弁護士の活用による予防法務

定期的に顧問弁護士と連携することで、法的リスクの早期発見と対応が可能になります。債権管理のフローをチェックし、継続的に見直すことで、支払督促に頼らずに済む仕組みを作ることができます。

まとめ

支払督促は、未払い金を迅速に回収するための有効な手段です。手続き自体は比較的簡便でありながら、裁判所を通じた強制力のある対応が可能です。しかし、相手の反応や手続きのミスによっては、想定外のトラブルにつながることもあります。

自力で対応できるかどうかの判断が難しいと感じたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。的確な対応によって、経済的損失を最小限に抑え、健全な取引関係の維持・回復につなげていきましょう。